2만원 후반대의 가격이지만 싱싱하고 살이 꽉 차, 꽃게만큼 맛있다.

한달살이를 한다고 방을 잡아놓고서는 매일 같이 손님들을 맞는다. 그래서 우리들끼리 시간을 보내는데 제약이 있지만, 짧은 일정으로 방문해서 우리 숙소에서 묵고 간 친지들이 하루 세끼 계획을 세워서 우리를 끌고 다녔기에 편한 점도 있었다. 우리에게 시간이 주어지자, 우리는 바삐 여행계획을 짜기 시작했고, 그럼에도 당장 한끼 한끼 적당한 식당 고르기가 쉽지 않았다.

무엇보다도 애월에 숙소를 잡은 게 역효과를 불렀다. 첫 한달살이 때 대정에서 보름, 세번째 한달살이 때 애월에서 20일을 머물다 갔기 때문에 애월이나 한림 주변에 한번씩은 다 가본 것이다. 나야, 단골처럼 한곳을 찜해두고 가고 또 가는 것을 선호하지만 아내의 경우는 그렇지 않다. 갈 곳이 이리 많은데 어딜 갔던 곳을 또 가냐는 말.

그러다보니 느즈막히, 전날까지 손님과 어울리느라 쌓인 피로를 풀기 위해 오후 낮잠을 아기와 함께 자고 나온 우리는, 적잖이 곤경에 처해 있었다. 괜찮은 밥집을 찾느라 시간을 보냈는데, 어렵사리 둘이 의견의 일치를 봐서 찾아온 곳이, 가게가 바뀌어있다?

이 역시 여행을 하다보면 흔하게 겪는 일이지만, 우리는 제주도 와서 두번째로 맞는 우리끼리의 저녁식사이기 때문에, 조금 마음이 급해졌다. 아직 한달살이 첫주도 지나지 않은 여행자들의 조급함에, 제주도의, 그 해가 저물면 갈만한 식당이 웬만하면 마감을 하고 영업을 종료해 방문이 어렵게 되었다는 문제까지 더해졌다. 다급하게 주변 식당을 찾았고, 그래서 협재에서 한림으로 옮겨와 평점을 보고 식당을 정했다. 이에프 쿠치나. 쿠치나는 식당인데 이에프는 뭔 뜻이지? 하고 왔는데, 아. 2층이라고.

우리가 식당을 찾은 시간은 7시를 훨씬 넘긴 시간이었다. 원래는 1층의 식당을 가려고 했는데, 거긴 마감시간이 임박해서 주문을 받지 않을 것이라 생각해 2층의 레스토랑을 선택했다. 그런데 식당에 들어와보니 제주도 식당들이 해가 저물면 이내 문을 닫는 이유를 알 것 같다. 사람이 없다. 우리들 뿐. 하긴, 저녁엔 다들 숙소로 들어가거나 외식을 해도 고기를 먹겠지.

우리들만 독차지하게 된 공간은 아늑하고 파란 밤하늘과 밤바들을 조망할 수 있는 곳이었다. 친절한 점원분이 와서 아이를 눕히라고 의자를 붙여주셨지만, 허허 그런 건 애가 백일 때나 가능했던 일이었다. 아이는 내가 의자에 눕히려는 낌새를 채고 이내 자지러지듯 울었다. “아 등센서.”라는 점원분의 말씀. 그래, 나는 아이를 안고 또 오늘 저녁도 먹겠구나, 채념하며 자리에 앉는다.

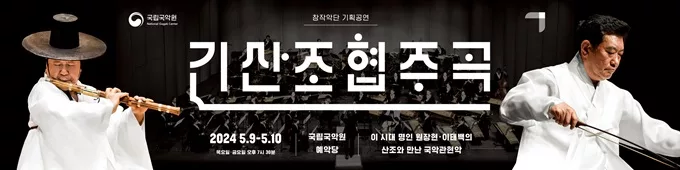

그래도, 잘 온 것 같다. 오리지널 화덕이다.

안에 장작이 활활 타고 있다. 화덕에 오픈키친이라니 제버업. 먼저 온 방문객들의 리뷰를 참고해서 대표메뉴를 골랐다. 식전빵의 퀄리티가 몹시 좋다며, 피자가 추천할만하고 파스타 중에는 황게파스타가 시그니쳐라 한다.

식전빵 역시 맛있다. 도우가 짭쪼름하니 잘 구워졌다. 나중에 아이가 깨어서 식전빵을 먹는 걸 보더니, 서버분께서 먼저 오셔서 우리에게 식전빵을 더 주실까요? 물으신다. 우리는 당연히 동의했고, 잠시 뒤에 갓 구워진 따끈따끈한 빵이 제공됐다.

공깃밥을 2천원씩 받고, 식전빵 추가도 돈을 따로 받는 식당들이 있는 판에 이정도 맛난 식전빵을, 아기를 위해 먼저 주신다니 이 어찌 맛집이 아닐쏘냐. 그러나 아기는 아무리 후후 불어주어도 식전빵을 잘 먹지 않았다. 결국, 빵은 나중에 아빠가 파스타 소스에 찍어먹어서 독차지.

스텔라토, 다시 말해 별모양 피자는 이 식당의 대표메뉴인데 가격이 좀 나간다. 2만8천원. 어쩐지, 메뉴판을 대강 본 나는 마르게리따를 시키자고 했는데 아내가 날 순간 샐쭉하게 바라보더라니. 내가 비싼 메뉴를 피하려고 했다고 오해라도 한 모양이다. 맛은, 한남동 수준의 가격임을 고려해도 썩 나쁘지 않다. 루꼴라와 하몽, 치즈까지 알차다. 도우도 잘 구워져있고 양도 제법 많다. 이걸 낮에 왔으면 오션뷰랑 즐겼단 말이지.

그런데 이 황게파스타

그런데 이 황게파스타, 22000원짜리가 상당히…아니…상당히가 아니라 굉장한 수준이다. 황게를 먹어본 건 처음인데 우선 사이즈가 꽃게로 쳐도 키로에 5만원은 나갈 사이즈로 꽤 큰놈이 나왔다. 게의 내장을 활용한 짭쪼름한 소스에, 어…근데, 살이 안발라져 있는데? 게 살은 직접 발라먹는 구성.

물론, 그렇게 해드려야지. 구구단보다 게 살 바르기를 먼저 배운 나는 아내가 식사를 마치길 기다려, 아기를 넘기고, 황게를 해체하기 시작했다.

보통, 아내의 취향으로 나의 외식 코스는 정해지기 때문에 내 마음에 맞춤하게 드는 식당도 아주 많지는 않다. 그걸 글로 옮길만한 식당은 더더욱 적다. 우리의 외식 빈도에 비하여, 내가 그것을 글로 옮기는 빈도는 무척이나 적다. 그럼에도 불구하고 다급하게 찾은, 그래서 호다닥 먹고 나온, 빼어난 친절 외에 여기에 얽힌 어떤 의미있는 이야기도 딱히 없는, 그런 곳에 대해 글을 쓰게 되는 것은, 이 황게 때문이라고 해도 과언이 아니다. 훌륭한 황게다. 크고, 싱싱하고, 살이 꽉 차 있다. 나는 비닐장갑을 씨고 신나게 살을 바른다.

황게에 대해선 문외한이지만 껍질이 두껍고 집게다리가 크다. 씨알이 큰놈이라 더욱 그렇겠지. 나는 외가가 태안인 덕분에 정확히 여섯살 무렵부터 게 다리를 가지고 놀았다. 게 살 바르는데 도가 텄고 즐겁다. 그래서, 잘 발라낸 게살을 싹싹 긁어서 소스에 무쳐 아내에게도 한입, 그리고 나에게도 한입.

나는 식사를 마치고 단지 맛으로만, 음식의 가치로만도 이야기가 될 수 있다는 당연한 생각을 품었고 글을 쓴다. 큼지막한 게 한마리를 직접 발라내며 식사를 할 수 있다는 메리트가 있고, 게의 싱싱함을 고려할 때 가격도 아쉽지 않다. 돈 값을 한다. 거기에 최고 수준의 친절까지.

우리가 식사를 하는 동안 두 팀의 손님이 들어왔고 그들은 각각의 자리에서 식사를 했다. 식사를 마쳤을 때, 밤은 완전히 저물어있었고, 나는 그날 밤 집에 돌아와 애월과 한림 일대의 식당들을 싹싹 뒤졌다.

오늘 같은 일이 생겨도 언제든 바로 플랜B를 다양하게 제시할 수 있도록.

글쓴이